俄罗斯非常重视蓝靛果忍冬优良品种的培育,而我国开展蓝靛果忍冬的研究起步较晚,有关新品种选育及定量化的培育工作也刚刚开始,尚未有高产、大果、不落果的蓝靛果优良品种。因此,我们从俄罗斯西伯利亚引进优良耐寒蓝靛果忍冬品种,并开展了组织培养繁殖技术的研究。

1 试验材料与方法

1.1 外植体的选择及灭菌

2011年4月份采集俄罗斯蓝靛果冬眠枝条,用自来水清洗干净后,插入放有细胞分裂素6一 BA20 mg/L的溶液中进行水培。开始阶段,每周更换一次清水,萌芽后每隔10天左右更换一次清水,以萌发的芽为组织培养的试验材料。

取萌发的芽放人清水中浸泡,在超净工作台上用无菌蒸馏水冲洗3次,然后用70%的乙醇溶液表面消毒10s,取出后用无菌蒸馏水冲洗6次,再用0.1%的HgC12溶液消毒5—8 min,无菌蒸馏水冲洗8—10次,最后用无菌滤纸吸干多余水分。1.2基本培养基的筛选

将消毒过的外植体分别接种到MS、1/2 MS和WPM培养基上,附加6-BA l.0 mg/L、NAA0. lmg/L,每处理3次重复,每次重复接种20瓶。观察其生长状况,以筛选适合蓝靛果忍冬生长的基本培养基。

1.3诱导培养

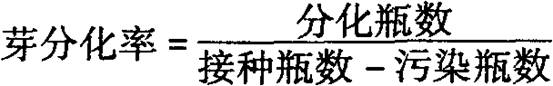

在选定的基本培养基中分别添加不同浓度的6 - BA(0.5、1.0、2.O mg/L)和NAA (0.05、0.1、0.15 rag/L),采用2因素3水平正交设计,每处理3次重复,每次重复接种30瓶,30天后统计各处理芽的分化率,并观察其生长状况。

1.4生根培养

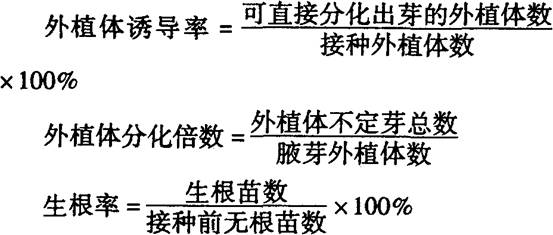

生根培养基采用MS、1/2 MS、WPM,附加不同浓度的NAA或IBA。生根培养40天,待芽苗根数趋于稳定后,统计各处理生根率。

生根率=生根微枝数/培养微枝数

1.5炼苗及移栽

将三角瓶除去瓶盖放在大棚中遮阳炼苗2~3天,然后从瓶内取出组培苗,洗净根部的培养基后,栽入经过消毒的基质中。

1.6组织培养条件

接种后放人培养箱,16h/d光照,光照强度为2000 Lx,箱内温度调节在(25±

1.7统计分析

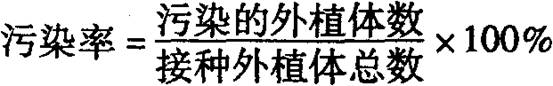

以外植体诱导率(%)和分化倍数作为评价外植体再生能力的指标。

平均生根条数=生根条数/接种苗数 平均根长=根长总和/生根总条数 观测数据为百分数时,进行反正弦转换。数据分析与处理采用SPSS12.0软件。

2 结果与分析

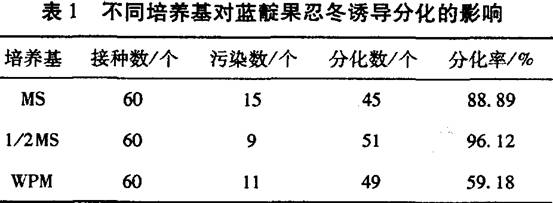

2.1基本培养基对外植体诱导分化的影响

基本培养基对蓝靛果忍冬诱导分化的测定结果(表1)表明,1/2MS培养基对蓝靛果腋芽的诱导分化效果最好,分化率达到96.12%,外植体生长良好,并有丛生芽出现;MS培养基次之,分化率为88.89%,并有丛生芽出现;WPM培养基最差,腋芽分化率为59.18%,外植体生长一般,少数丛生。

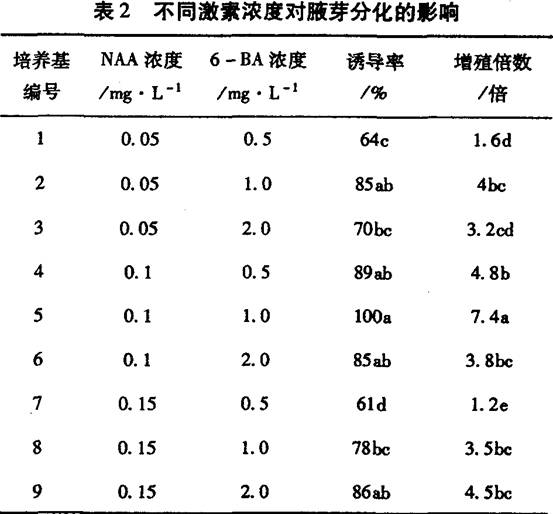

2.2激素配比对外植体诱导分化的影响

将蓝靛果外植体腋芽接种于诱导培养基上,7天后腋芽开始萌发,出现绿色的小突起并逐渐伸长,15天后芽长到1 -1.5 em,30天后芽高平均达到3.5 cm,呈嫩绿色。不同NAA、6- BA激素浓度配比对蓝靛果腋芽诱导率以及增殖倍数有极显著的影响(表2)。多重比较结果表明,蓝靛果外植体在5号培养基中诱导率最高,达100%,与其他处理间差异显著。增殖倍数多重比较结果表明,NAA的3个水平中,0.1 mg/L的增殖倍数最大;6 - BA的3个水平中,1.0 mg/L的增殖倍数最大。因此,确定俄罗斯蓝靛果忍冬诱导腋芽分化及增殖的最佳培养基及激素配比是1/2MS+ NAA O.1mg/L+6- BA l.0 mg/L,增殖系数可达到7.4倍。

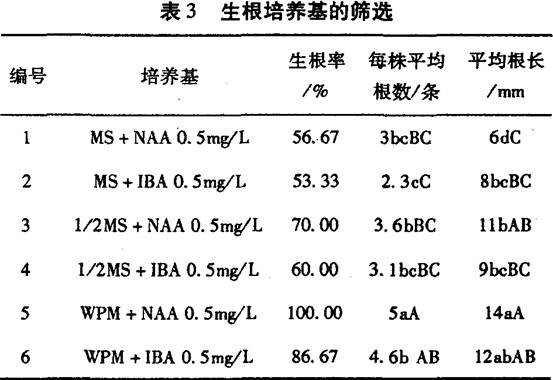

2.3 生根培养基的筛选

将诱导培养基中的3.0—3.5cm高的丛生不定芽切成若干单株移人生根培养基中诱导生根。15天后小苗开始生根,l一6号培养基上幼苗均能生根,但生根效果差异显著。生根培养基的筛选(表3)表明,生根率在53.33%一100%,每株平均根数2.3—5根,根长6-14 mm。多重比较结果表明,5号培养基WPM+ NAA0.5 mg/L生根效果最好,35—40天生根率能够达到100%,平均根长14ram,根多而壮,利于移栽。

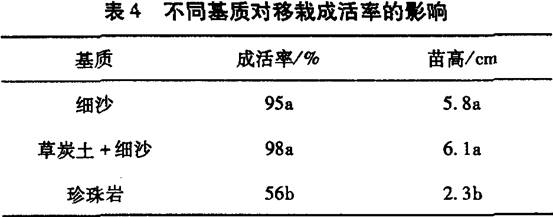

2.4炼苗及移栽

组培苗经炼苗后,分别栽人细沙,草炭土:细沙=2:1,珍珠岩3种基质中。35天开始调查成活率及苗高(表4)显示,不同基质对苗木成活率和苗高影响差异显著。苗木在细沙与草炭土+细沙两种基质中的成活率都很高,达到95%以上,且以草炭土+细沙的效果更好,不仅苗木成活率高,而且长势好。

3 结 语

3.1诱导俄罗斯蓝靛果忍冬腋芽分化及增殖的最佳培养基及激素配比是1/2MS+ NAA 0.1 mg/L+6 - BA l.0 mg/L,增殖系数可达到7.4倍。

3.2诱导组培苗生根的最佳培养基为WPM+ NAA0.5 mg/L,35—40天生根率能够达到100%,平均根长14 mm,根多而壮,利于移栽。生根试管苗在驯化后移栽到草炭土+细沙中基质成活率可达98%。

李桂君 李艳霞 卢慧颖 张妍妍 周志军(黑龙江省林业科学研究所,哈尔滨150081)

第37卷第4期 林业科技2012年7月